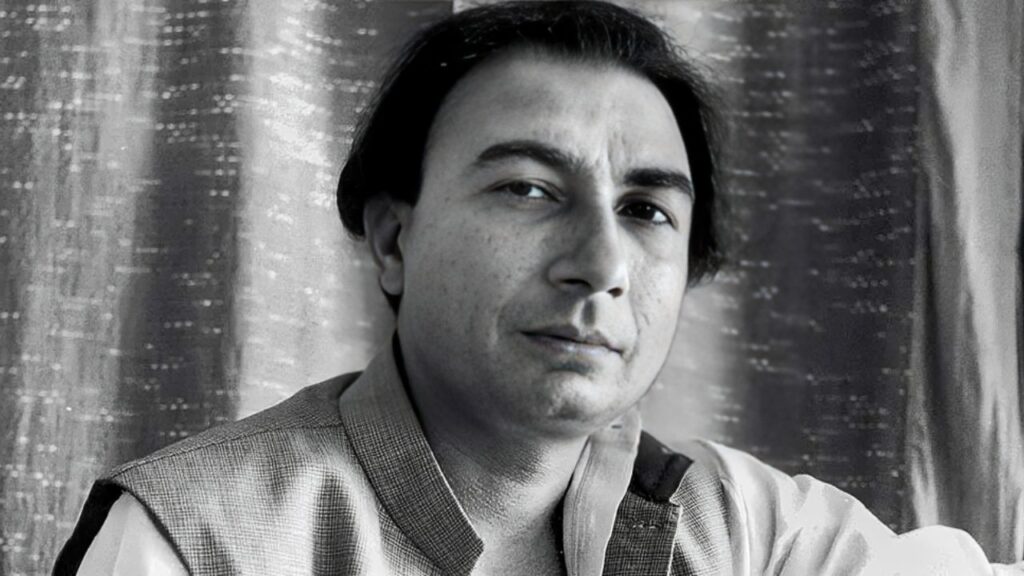

ऊनी वस्त्रों, मशीनों के कलपुर्जों, सिलाई मशीनों, कपड़ा-निर्माण एवं होजरी उत्पादों के लिए दुनिया में विख्यात सतलज नदी के तट पर स्थित लुधियाना कभी ब्रिटिश छावनी रहा था। इसी औद्योगिक शहर में एक अजीम शख्सियत ने जन्म लिया जिसने लुधियाना को नई पहचान दी और ऊंचाई भी। और वह महनीय व्यक्तित्व था अधूरे प्रेम की पीर का शायर साहिर लुधियानवी। हालांकि, ‘साहिर’ का मूल नाम अब्दुल हई फजल मोहम्मद था लेकिन उपनाम ‘साहिर’ की चमक इतनी तेज थी कि मूल नाम उसमें खो गया। साहिर का जन्म 8 मार्च, 1921 को लुधियाना के एक जमींदार परिवार में हुआ था, पर एक धनी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी साहिर का बचपन और जवानी घोर गरीबी और कष्टों में बीते। मां-बाप के बीच अनबन और फिर अलगाव के कारण आप मां के साथ ही रहे।

आपकी आरंभिक शिक्षा लुधियाना में ही हुई और यहीं छात्र जीवन में ही शायरी का ऐसा रंग चढ़ा जोे फिर जीवन भर नहीं उतरा। किशोरावस्था से ही आप शायरी करने लगे थे और अपने कॉलेज में लोकप्रिय थे। कॉलेज में ही आपके पहले प्यार का अंकुर फूटा पर असमय ही मुरझा गया। दूसरी लड़की को दिल दे बैठे और परिणाम में लड़की के पिता द्वारा कालेज से निकलवा दिए गये। दो अधूरे प्रेम से लुधियाना में मन न लगने लगा और 1943 में लाहौर की राह पकड़ी और यहीं 24 साल की उम्र में पहला संग्रह ‘तल्खियां’ छपा। संग्रह से शायरी की दुनिया में पहचान बनी और आप चर्चा के केन्द्र में आ गये। रोजी-रोटी के लिए 1945 में उर्दू अखबार ‘अदब-ए-लतीफ’ में संपादक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। साथ ही एक द्विमासिक पत्रिका ‘सबेरा’ का भी संपादकीय कार्य निर्वहन् करने लगे।

लेकिन ‘सबेरा’ में छपे अपने एक संपादकीय के कारण आपको लाहौर छोड़ना पड़ा। 1949 में आप दिल्ली आ गए लेकिन दिल्ली आपको बांध न सकी। किस्मत में तो कहीं और ठिकाने का दाना-पानी लिखा था। तो मुम्बई आपका नया ठिकाना बना और प्रसिद्धि का कारण भी। वहां ‘शाहराह’ उर्दू पत्रिका के संपादन का काम संभाल लिया। मुम्बई कला की नगरी थी और आपकी शायरी को सिर आंखों पर लिया। मुंबई में काम करते हुए फिल्मी जगत् के लोगों से मिलना-जुलना हुआ। और आपको 1949 में एक फिल्म ‘आजादी की राह’ के गीत लिखने का मौका मिला लेकिन गीत चल न सके। लेकिन आप निराश होकर बैठने की बजाय फिल्मों की नब्ज की पहचान की और तदनुरूप स्वयं को जांचा-परखा एवं तैयार किया। संयोग से, फिल्म ‘नौजवान’ के सचिनदेव बर्मन के संगीतबद्ध किए गए आप के गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गये और सिने संसार में पहचान भी मिली और प्रसिद्धि भी। फिर तो, आपके गीत फिल्मों के सफल होने का पैमाना बन गये। आपके गीतों से सजी बाजी, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, शगुन, चंद्रलेखा, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे फिल्में मील का पत्थर साबित हुईं।

1950 से 1975 का दौर आपके गीतों का स्वर्णकाल था। यही वह समय था जब फिल्म निर्माता आपकी चौखट को चूमने में स्वयं को धन्य समझते थे। तब आपने अपनी शर्तों पर गीत लिखे। वह पहले गीतकार थे जिन्हें गीतों की रॉयल्टी मिलती थी और आपके प्रयासों से ही आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले गीतों में फिल्म एवं संगीतकार के नाम के साथ गीतकार का नाम भी उद्घोषित किए जाने लगा। एक समय तो आप अपने मेहनताने के एवज में संगीतकार के मेहनताने से एक रुपया ज्यादा लिया करते थे। उनके लिखे गीतों को मोहम्मद रफी, महेन्द्र कपूर, यसुदास, किशोर कुमार, हेमन्त कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, मन्ना डे, गीता दत्त ने अपने मधुर कंठों का साथ दिया तो खय्याम, एन. दत्ता, शंकर-जयकिशन, जयदेव, रवि, सचिनदेव बर्मन जैसे चोटी के संगीतकारों ने मनोहारी धुनों से सजाया। गीतों के संगीत पक्ष का वह खूब ध्यान रखते थे। एक रोचक किस्सा है कि राजकपूर की फिल्म ‘फिर सुबह होगी’ के संगीतकार शंकर-जयकिशन की जगह आपने खय्याम को यह कहते हुए रखवाया कि शंकर-जयकिशन को समाजवाद की समझ नहीं है और ये मेरे गीत के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

साठ का दशक प्रगतिशीलता का दशक था और ‘साहिर’ भी आरम्भ में समकालीन शायरों की तरह शायरी में प्रगतिशील सिद्धांतों के पोषक रहे। वह मजदूर संगठन, लाल सलाम, फावड़ा, हसिया, दरांती के काव्य-प्रतीक लेकर मजदूरों और मजलूमों के अधिकारों की पैरवी करते रहे। वह मजदूरों को बल प्रदान करते हुए कहते हैं कि ‘आज से ऐ मजदूर-किसानों, मेरे राग तुम्हारे हैं। फाकाकश इंसानों मेरे जोग-बिहाग तुम्हारे हैं। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरे पिघलाना है, आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा।’ लेकिन जल्दी ही प्रगतिशीलता का दामन छोड़ समय के साथ बढ़ते हुए साहिर अपने अधूरे प्रेम की पीड़ा को गीतों के माध्यम से व्यक्त करने लगे। साहिर चार बार प्रेम में पड़े पर कोई भी मुकम्मल न हो सका। प्रेम की पीर की यह कसक उनके हृदय में आजीवन बनी रही। तभी तो वह कह उठे कि ‘तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मुहब्बत की है।’ वह प्यार की चाह में जीये, प्यार की खातिर जीये पर उन्हें प्यार न मिल सका।

उनकी पीड़ा ही गीत बन ढल गई कि ‘कोई तो ऐसा घर होता, जहां से प्यार मिल जाता। वहीं बेगाने चेहरे हैं, जहां जायें जिधर जायें।’ साहिर ने देश के बंटवारे का हिंसक दृश्य देखा था। भीषण रक्तपात से आपका कवि मन रो उठा और लेखनी से ये पंक्तियां निकलीं कि ‘जमीं ने खून उगला, आसमां ने आग बरसाई। जब इंसानों के दिल बदले, तो इंसानों पे क्या गुजरी।’ वह सांप्रदायिक संघर्ष के विरोधी थे तो समन्वय के समर्थक। तभी तो फिल्म हम दोनों में लिखे गीत ‘अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम’ ने सभी का ध्यान खींचा। उनके प्रसिद्ध गीतों में ‘पल दो पल का शायर हूं, ‘चलो एक बार फिर से अजनबी बन जायें हम दोनों’, ‘कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया’, लागा चुनरी में दाग, जो वादा किया वह निभाना पडेगा, आ जा तुझको पुकारे मेरा प्यार’, निगाहे मिलाने को जी चाहता है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है’ आदि गीत कुछ नमूने भर हैं। राज्य सभा चैनल ने साहिर पर एक घंटे की लघु फिल्म बनाकर श्रद्धांजलि दी है।

जमींदारी के शौक तो खून में थे ही तो जब मुम्बई में साहिर का नाम बिकने लगा तो तो साहिर शराब में डूब गये। रात-रात भर महफिले सजतीं, मंहगी शराब परोसी जातीं और शायरी का दौर चलता। साहिर खुद की तारीफ सुनने को हमेशा लालायित रहते थे। 1971 में पद्मश्री से सम्मानित यह जनकवि अपने नाम ‘साहिर’ के अर्थ जादू को सार्थक करते हुए वह शब्दों में प्रेम, सौन्दर्य, समाजवाद का जादू ही तो पैदा करते रहे। प्रेम की डगर में अधूरे प्रेम को जीता हुआ यह पथिक मुकम्मल प्रेम का सपना संजोये 25 अक्टूबर, 1980 को मुंबई में चिर निद्रा में सो गया। भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी ने 8 मार्च, 2013 को साहिर लुधियानवी पर पांच रुपए का एक स्मारक डाक टिकट जारी कर भाव सुमन अर्पित किए। वास्तव में साहिर लुधियानवी प्रेम एवं सौंदर्य के गीतों के उपवन के सुवासित सुमन थे।